枯れない世界と終わる花 考察_欠けた感情と、生きた証を求めて(47143字)

美しく優しい舞台で紡がれる、信頼と絆の物語。

いくつも重ねた約束を、今、ここでーー

【ジャンル】美しく優しい舞台で紡がれる信頼と絆のADV

| 物語性 | A |

|---|---|

| テーマ性 | A |

| 独自性 | S |

| 心理描写 | A |

| 設定の良さ | A |

| 総合評価 | S |

公式サイト| 枯れない世界と終わる花

この記事は、「枯れない世界と終わる花」という作品の考察記事になります。

この作品はミドルプライスだから〜と思われそうですが、本作の“とある設定”には目を見張るところがあると思ったので、それを簡単にですがまとめてみたいなと思いました。

長文になりますが、この作品を好きになってもらえたら、もっと好きになってもらえることがあるのでしたら幸いです。

それでは、以下からは本作の考察及び批評を書いていきたいと思います。

※以下からは完全なネタバレです。未プレイの方は、これより下は読まないことを強く推奨します。

※画像の著作権は全て、SWEET&TEAおよびCLEARRAVE様に帰属します。

物語の時系列

色とりどりの花で埋め尽くされた美しい街。

ショウはレンと共にその街を訪ね、喫茶店で働くハルたちと出会う。

喫茶店の2階に住み込み働かせてもらうことになったある日、

深夜にひとり出て行くハルを追いかけて行くショウ。

街から遠く離れた、見渡す限り花に囲まれた丘の中央でショウは、

月明かりで淡く輝く大きな樹の下、

ハルに抱かれた小さな女の子が花になる瞬間を目にしてしまう。

ショウに気付いたハルは、

咲き乱れる美しい花たちに目を細めて寂しそうに微笑む。「こんな世界で、わたしはこうやって生き永らえて来たの。

でもわたしはまだ生きていたい。 他人の命を引き換えにしてでも」ハルと同じように舞い散る花びらを見上げながら、

「この世界が何を押し付けようと。

どれだけの人がハルを許さないと言ったとしても――」その言葉の代わりに、ショウは告げる。

「――それでも俺は、こんな世界の終わりを願うよ」

ーー枯れない世界と終わる花 公式あらすじより

まず始めに、この「枯れない世界と終わる花」は少々時系列が複雑であり、これからの解説で混乱を招かないために、私なりにまずこの物語の時系列を整理していこうと思います。

時系列が理解できている人は、次の項目まで読み飛ばしても大丈夫です。

この物語の大きな区分としては、「幼少時代」「奔流期」「今」と分けられると思います。そこで、それぞれで起こった出来事を簡単にまとめてみます。

・幼少時代

主人公やヒロインたちが子供だった頃のお話で、そこから家族として暮らすまでのお話です。

主人公が出会っていく順番としては、ハル→ショウ→コトセ→ユキナの順です。

まず行き倒れて、そのまま死のうとしていた主人公が、ハルと出会います。ハルと出会った主人公は、一緒に生きていく決意をし、一緒に生きるための当てのない旅をしていくことになります。

そんなハルとの暮らしは、まだ住む場所は無かったため野宿をしていて、食べ物はゴミ箱を漁ることで得ていました。

しかしある日、ハルは何日経っても熱が下がらない病気になってしまいました。この病気は、ハルを死へと追いやります。ハルを助ける手段が無かった主人公を助けたのが、ショウ(母親役になるほうの人)でした。

ここから次の間までに教会に住んでいて、食べ物を得る手段が既にあったことから、恐らくこのショウとの出会いにより、ハルと主人公の暮らしは安定したものになったのだと思われます。

そして次がコトセとの出会いです。コトセはある日ショウが拾ってきた子でした。

そして最後がユキナとの出会いです。ユキナは主人公がある日に出会い、ショウたちと家族として引き入れます。こうして全員が揃いました。

しかしある日突然に、ショウは主人公だけにお別れの言葉を告げて、4人の前から姿を消します。それは3人のヒロインたちが死ぬ運命にあり、その運命を先延ばしにするために、ショウが“天使”になっていたからでした。この時のショウは、既にその命が限界だったのです。

さてこの作品の舞台ですが、犠牲と代償によって廻っていく世界でした。だからこそ死ぬ運命だった3人を助ける代償として、自身が命を奪い世界を廻していく“天使”という役目を負い、そして天使は自分の命を消費することで世界を廻していく形で犠牲となります。

ショウはこの”天使“としての役目により命が消えかけていて、そのことを悲しませないためにある日姿を消して、人目につかない所でその命を終えたのでした。

ショウがいなくなった後もお金は残されていて、生活するための術を身につけていた主人公たちは、何とか暮らしていきます。

しかしハルたち3人は死ぬ運命が先延ばしになっただけなので、流行り病により命の危機に瀕します。

そんなハルたちを助ける手段が無かった主人公は、ショウがお別れの日に最後に残した言葉を思い出し、奇跡を起こすために神様に願うことを決意します。

ハルたちを助けるための代償として、3人は運命そのものから逃れるために人ならざる“天使”となります。天使となったことで、ハルたちは流行り病から助かることができました。

そしてハルたちを“天使”とするための代償として、主人公の家族の絆が失われます。それによって、主人公は3人の記憶から消えて、さらにこの世界に最初から存在しなかったことになります。

ハルたちの記憶から消え、他人となってしまった主人公は、迎え入れられることはありませんでした。そうして主人公は、ハルたちの前から立ち去るしかありませんでした。

・奔流期

ハルたちと別れた主人公が、もう一度ハルたちを助けるための力を得るために、長い時間を経てその力を得るまでの時間です。

ハルと別れた直後、主人公は灰になって変わり果てた姿のショウと再会します。そしてショウが“天使”となっていたことを知り、このショウとの再会から、ハルたちもやがては同じく灰になる運命であることを知ります。

流行り病で死んでしまう運命は回避できたものの、ハルたちがやがて死んでしまうという運命自体は変わっていませんでした。

今度は自分の命そのものを代償に、そんなハルたちの運命を再び変えることを願います。主人公はこのときに、二度目の奇跡を願いました。

ハルたちを助けるために必要だった力は「“天使”の羽を集める力」と、「この悲しい世界を終わらせる力」でした。恐らくここで主人公が得た力は前者?だけだと思いますが、詳しい説明は無いためここでの詳細は不明でした。

ハルたちを助けるための力を得るために、ここでの代償は、花となって既に死んでしまった命たち全て(=世界そのもの)に自分の望みを肯定されることでした。

意識の海(=世界の奔流)に沈み、そこに集う意識に直に曝露されることで、世界を知覚し、世界そのものの意識の声に肯定されるまで意識の海を漂い続けていました。世界に望みが肯定され、意識の海を脱して、ハルたちを助ける力を得た頃には、主人公の手も身体も大きくなっていたくらいの長い時間が経っていました。

(ハルたちすぐに助けに行けなかったのは、ここでの時間が必要だったからです)

世界に肯定された主人公は、世界の意識の依代であり、世界そのものである月虹花(=レン)が共感したからか、レンという姿に変えた月虹花が主人公の旅に付き添うこととなります。

ここでの主人公はハルたちの記憶から消えて、世界にはもう存在していないことになっているから、「アキト」という名前を捨てて、みんなを守るという母親の約束を代わりに果たすために、「ショウ」という名前をもらうことにしています。

ここで主人公の名前は、アキト→ショウとなっています。

・今

「はじめまして、だね」

「でも、自己紹介は要らないよね。お互いに」

「ああ、必要ないよ」~中略~

「じゃあ、行こっか」

「あぁ、行こう」優しい幻想的な空に目を細めながら。

小さな少女に歩調を合わせて。

ゆっくり、ゆっくりと、消えた約束を辿るように。

約束が消えた街へと、俺は足を踏み出した。

――少女、ショウ(もう一度、咲いた意味)

レンという人の姿として月虹花に出会う冒頭。

ここからが本作で大きく扱われる時系列です。

ハルたち3人を助けに行くという約束を果たすために、もう一度ハルたちに会って、“天使”となったハルたちを役目から解放していくのが、ここでの物語です。

ここでのレンの役割は、主人公が心を見つけ出し、そしてレンが呼び戻すという、協力関係のようなものだったと思います。

そして恐らく、役目からの解放、羽の回収は、この心を呼び戻すことに連動しているのだと思います。

(そして世界が限界、もう保たないと言われていたのは、レンが月虹樹を離れられる時間が限られているせいだろうと思います。)

ハルたち3人の羽を集め終え、ハルたちを助けることができた主人公は、最後にこの悲しい世界を変えることで、ハルたちが犠牲になる世界を終わらせる願いを最後に叶えようとします。

その願いを叶えるために、主人公とレンのふたりの命を奇跡の代償にし、レンは自身の神の力である“羽”を使って主人公の願いを届けることで、この悲しみに満ちた世界を変えるための手筈でした。

ここまでが本作の大まかな流れになります。この記事では、その大まかな物語の流れの間に起こった出来事をより詳しくまとめていきます。シナリオのまとめ的な立ち位置で読んでもらえたらと思います。

欠けた心を見つけ出すため

「アキたちの“家族ごっこ”に、まぜてもらってもいい?」

「すぐに“ごっこ”じゃなくなるよ」「なくなったら、いいね」

――ユキナ、アキト(もう一度だけ機会を)

この作品がなぜ家族を題材にしているのか?まずはこのことに対する考えから入りたいと思います。

まず家族=血のつながりではないことは、血のつながりのないアキトたちが、ごっこではない本当の家族になろうとしていたことから分かると思います。

では家族とは何でしょうか。

「コトセも、いっしょにくらしている家族なんだよ」

「家族は、おいしいものはみんなで分けっこするの」

「だから、コトセがいっしょじゃなきゃダメなんだよ?」

――ハル(こわいことなんて何も)

食べ物も。飲み物の。寝床も。

言葉も。ぬくもりも。優しさも。

きっと、拙い愛情でさえも。

生きるために必要なものを、全部分け合いながら。

支え合うでもなく、慰め合うでもなく。

名前も知らないふたりで。

ぼくらはただ、手を繋いで生きてきた。

――ハル、アキト(ひとりはさびしいから)

アキトたちが暮らした家族とは、足りないものや、欠けたものをお互いに分け合うために在るものでした。

つまり本作の主題は、家族というつながりを通して「欠けたもの」を補い合うところにあります。

そして本作を振り返ってみると、ハルたちの「欠けた心」を主人公が探し出すシナリオを軸に進行しています。欠けた心を一緒に見つけ出せるつながりを通して、誰かと一緒にいる価値が示されていました。

そこでこの考察記事では、それぞれの人物ごとに、物語の出来事を下のような形でまとめてみたいと思います。

・コトセと『悲しみ』

・ユキナと『楽しさ』

・ハルの『好き』

・レンの『意志』

それぞれの欠けた心は何であったか。そしてもう一つ。

「ーーコトセが失くした心は“悲しみ”だ」

「それが分かれば、コトセの心がみつかるんだろ?」ベッドの上に座っているレンに伝える。

「ごめんなさい、それだけじゃわからないの......」

「いくら感情の色がわかっても、そういう“心”はいっぱいあるから......」〜中略〜

「思い出させて、コトセおねーちゃんに」

「失くした“悲しい”っていうきもちを」

ーーレン、ショウ(繰り返した歪な笑顔)

取り戻したそれぞれの感情がどういう言葉で説明されるものであったのか。そのことを整理してみたいなと思います。

コトセと悲しみ

高そうな服はぼろぼろになっていて、髪もぼさぼさ。

何よりもコトセは笑わないし、喋らなかった。

話しかけても無表情で、頷きもこっちを見もしない。

心を閉ざして、まるで死んでるみたいだった。

だからすぐに“同じ”だって、分かった。

でもコトセは何も答えない。

少しだけこっちを見て。

でもやっぱり置物みたいに動かなかった。

まるで生きることを、止めてしまったみたいに。

ーーコトセ(こわいことなんて何も)

ショウに拾われたばかりのコトセは、ハルたちと“同じ”く、心が欠けていました。心を閉ざしているから、心が生きているか死んでいるか分からないくらいに欠けていたからです。

心を閉ざしていたコトセは、食べること、生きること、そもそもハルたちそのものを拒絶し、日に日に衰弱していきます。

そんなコトセが変わったきっかけは、ハルのとある言葉でした。

「せっかく家族になったのに、そんなのさびしいよ……!」

「おねがい、いっしょに食べよ……? おねがいだよ……!」

「わたし、家族がいなくなるの……もういやだよ……!」

――ハル(こわいことなんて何も)

心が欠けていたコトセは、ハルの「家族がいなくなるのが嫌」という言葉で心を開いています。

「気がついたら、ひとりだった」

「雨の音がずっと聞こえてて、身体が震えて止まらなかった」

「特に寒かったわけじゃないけど、震えが止まらなかったの」

「お父さんも、お母さんも急にいなくなって......」

「よく覚えてないけど、ずっと泣いてたんだと思う」「......でもね」

「そんな私を見つけて、手を引いてくれた人がいたのよ」

「『コトセ』って言う名前をくれて......」

「他人だった私に、暖かいご飯と、暖かい家族をくれた人」

「その頃はまだユキがいなくて、ハルが一生懸命に心配してくれて......」「みんなのお陰で、私はまた生きたいって思えるようになったわ」

「嬉しくて嬉しくて、涙が止まらなかったの、覚えてる」

ーーコトセ(運命を信じるならば)

この言葉で家族が決して欠けるものではないと思わせてくれたから、コトセも自分の心を欠けさせたまま、この輪から欠けたくないと思えたのかもしれません。

ここでコトセはようやく、ハルが差し出してくれたドーナツを受け取り、ハルたちを受け入れていました。この日からコトセは、ハルたちを受け入れただけではなく、外に出かけるようにもなっていきます。

ある日本屋のお仕事をしていたコトセの帰りが遅く、アキトが迎えに行きます。そして街外れのベンチで、泣いているコトセを見かけます。そこでコトセの本心を聞くことになります。

「……たまにね、すごくこわくなるの」

「こわい?」

「父さんも、お母さんも急にいなくなっちゃって……」

「行くところがなくて、何も出来なくて……」

「もう、しんじゃうのかなって思ってた時に、ショウに拾ってもらったの」「そこで、アキトや、ハルっていう家族もできて……」

「いま私……ほんとうに、幸せなんだ」

「みんながいてくれて、また笑えるようになって」

「ほんとうに、幸せなの」嘘じゃない、笑顔。

夕陽をきらきらと弾く水面に目を細めながら。

でも困ったようにコトセが微笑む。「……でもね」

「幸せすぎて、たまにこわくなっちゃうの……」

「こんなに幸せなのに……また急に、ひとりになっちゃうんじゃないかって……」

――コトセ、アキト(こわいことなんて何も)

コトセが今まで心を閉ざしていたのは、一緒にいてくれる人がまた欠けてしまうことが怖かったからでした。

一度捨てられたコトセは、血のつながりさえないショウたちだから、幸せであるほどまた捨てられることへの恐怖を感じていました。

少しでも、この気持ちが届くように。

少しでも、心が近づくように。

小さな背中をぎゅっと抱きしめる。「ぼくたちは、だれもいなくなったりなんてしないよ」

「だから、こわいことなんて何もないんだよ」

「アキト……」~中略~

「もうこわくない?」

「うん……」

「またこわくなったら、ちゃんと言ってね?」

「おねーちゃんがこわくなくなるまで、ぼくがぎゅっとしてあげるから」「やくそくだよ?ぼくとおねーちゃんの」

「うん、やくそく……私と、アキトの――」

――コトセ、アキト(こわいことなんて何も)

コトセとアキトの約束ーーまた怖くなったら、こうして抱きしめていることをふたりは約束します。

いつか誰かがまた欠けてしまうのではないかというコトセの不安を拭うため、抱きしめるという形のあるものにして、一緒にいたい気持ちを伝えたのでした。

そして次からは、今へと移った時間でのコトセのお話になります。

「……分からないわ……」

「分からないって……」

「あんな小さな女の子が、急に母親を失くしたら悲しいに決まって――」言いかけて、言葉を飲み込む。

コトセの“あの”歪な笑顔に目を奪われる。「……本当に、自分でも……分からないの」

「何であの子が泣いているのか、分からないからイライラするのよ……」

――コトセ(繰り返した歪な笑顔)

「悲しい……?くす、そうね……」

歪に口元を緩める。

怒っているとも、悲しんでるとも違う。

嘆いているわけでも、諦めているわけでもない。「そんなの、覚えてないわ」

――コトセ(答えなくても分かる、答え)

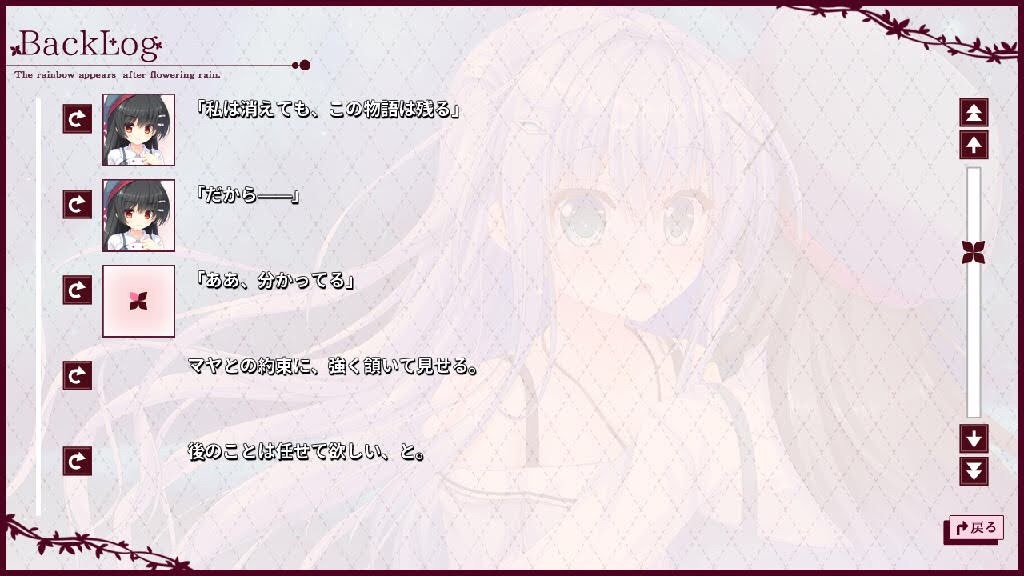

主人公は人を花に換えて植えるところに立ち合い、そこでコトセから、欠けた心は“悲しみ”であることが明かされます。

「……その役目を恨んだことはないのか?」

「私はお姉ちゃんだからね」

「泣き言は言わないって、決めてるのよ」困ったような笑顔に。

昔の、コトセの面影が重なって見える。

――コトセ(一番のお姉ちゃんだから)

「......助けられたのよ。この役目に就いて」

「人の命を吸いながら生きることで、ね」

「最初は嫌だった。嫌で、嫌で、嫌で、嫌で、仕方なかった」

「こんなふうに生きるくらいなら死にたいって、数え切れないほど思ったわ」「……でもね」

「私が守るって、約束したのよ。ハルも、ユキも」

「私が守らなくちゃ、誰も守ってくれなかったの」

「絶対にみんなで生きるって、私が言わなくちゃいけなかったのよ」

「……私が、一番上のお姉ちゃんだから」悲しみが欠けた、歪な笑顔で。

大切な約束なのか、恨み言なのかも分からずに。

ただ静かに、笑っていた。「『悲しい』ってことが分からないなんて、もう人じゃないわ」

「こんな私に、私だってなりたくなかった……でも」

「私が、つらいなんて言っちゃいけないの」

「私が辞めたいなんて、言っちゃいけないのよ……」細い肩を小さく震わせて、笑っていた。

流れない涙が流れているように、笑っていた。――コトセ(一番のお姉ちゃんだから)

「......でも」

「その人は、私たちを置いてどこかへ消えちゃったわ」

「私だけじゃなくて、ハルも、ユキも」

「みんなを残して、何も言わずに。消えてしまったの」

「だから私が、お姉ちゃんとしてハルとユキを守らなくちゃって思ったの」

ーーコトセ(運命を信じるならば)

母親が姿を消し、主人公のことは記憶から消えてしまったコトセにとって、頼れる人はいませんでした。だからこそ、一番のお姉ちゃんという存在として、心を失くしてでもハルたちみんなを守ろうとしていました。

しかし“悲しみ”を思い出せなくなっていたコトセが、なぜ悲しいと思えなくなったのか、思い出したその理由は皮肉なものでした。

「“あの日”が、やってきたのよ」

「……流行病で倒れて、天使になった日のことか」コトセが小さく頷く。

「あれから、全部がおかしくなっちゃったわ」

「それでも私たちは、一緒に生きるって約束したから」

「たとえ血が繋がってなくても、私はお姉ちゃんだったのよ」

「誰も頼れる人がいなくても、でも私がどうにかしないといけなかったの」

「人の命を吸って、心が削れていって、それでもまた人の命を奪って……」

「でも、それでもまだ私たちは生きて……」

「夢見てた自分たちの居場所を、ファミーユを持つまでに来れた」「でもその頃にはもう、自分がおかしくなってたのを感じてたから……」

「いつの間にか、お互いに触れないことが“ルール”になってたのよ」

「ハルも、ユキも苦しんでたと思う。それでも、私は――」

「……こんな自分を見られることが、怖かったの」「守るって約束したのに、ハルとユキを支えなきゃいけないお姉ちゃんなのに……」

「私が、別々に暮らすことを提案しちゃったのよ」

「……今思えば、そのときが最後だったのかもね」

「『悲しい』って感じられたのは」くすくすと、乾いた笑い声をくすぶらせる。

楽しそうに話すコトセの声が。

泣き声にすら聞こえてきそうな、笑い声だった。

――コトセ(運命を信じるならば)

コトセはみんなを守りたいと思っていても、元々はコトセ自身だって捨てられた子であり、そんなコトセ一人が抱えていくには重すぎました。

コトセ一人では守るどころか、守りたい人たちを自ら離ればなれにしてしまったことを最後に、悲しいと思えなくなってしまっていました。

“白紙”のラストシーンに、コトセがあの歪な笑顔を浮かべる。

何も言葉にできずにいるコトセの背中に。

マヤの華奢な手が優しく回った。「この空白は、コトセの言葉で埋めて欲しい」

「私がいなくなることで、感じてくれたことを……」

「ここに書いて、この物語を完成させて欲しいの」「憤りでも。悲しみでも。執着でも。喪失感でも」

「コトセの言葉なら、何でもいいわ」

「コトセの言葉が入ることで、この物語が完成するのよ」

――マヤ、コトセ(白紙のラストシーン)

「少しだけ、寂しくさせるかもしれないけど……」

「でも、コトセが生きることを否定しないで」

「コトセだって生きてる以上は、幸せになるために生きていいんだから」

――マヤ(白紙のラストシーン)

悲しいという気持ちも、一緒にいる暖かさも欠けてしまったコトセ。欠けてしまった彼女だからこそ、それを見てきた一番の親友から、ラストシーンの欠けた物語が届けられたーー。

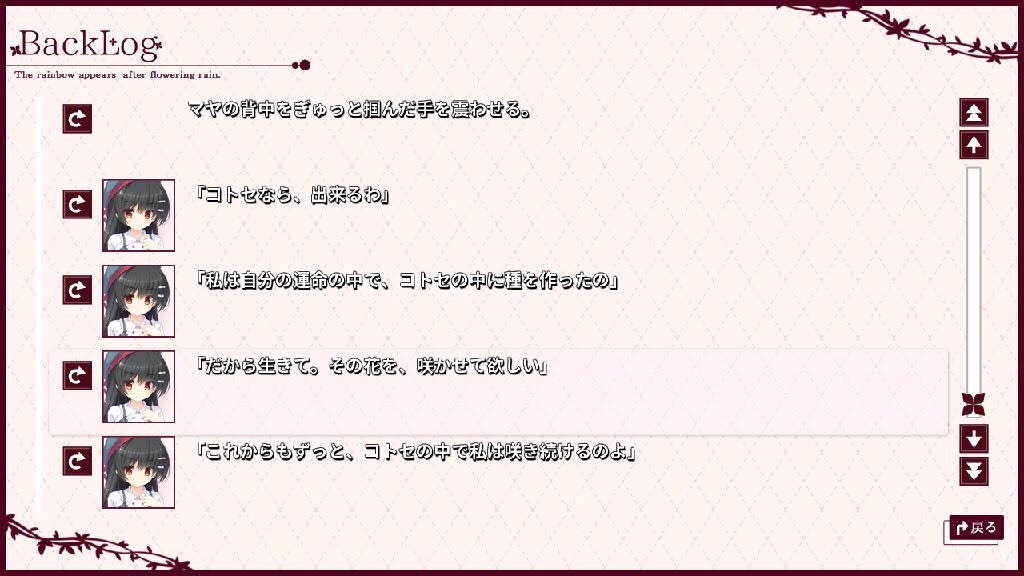

「……マヤ」

「悲しい、ってこと……思い出した」涙でぐしゃぐしゃになった顔を俯かせて。

コトセが膝から泣き崩れる。「あっ、うあぁぁっ……!あっ、あぁぁあぁぁ……っ!」

「痛い……!胸が、痛いよぉ……!あぁっ、あああぁぁっ……!」マヤのペンを両手で握りしめたまま。

壊れたように、コトセから悲しみがあふれだしていた。「ああぁぁっ、ショウ……!いたい、胸がいたいよぉ……!」

――コトセ(白紙のラストシーン)

コトセの思い出した“悲しい”という気持ち、それはこの大切な誰かを失ったときの「胸の痛み」でした。

本当の、コトセ。

強がりで。泣き虫で。人一倍寂しがりで。

でも長女として誰よりも家族を守ろうとして。

そんな本音を、もう一度聞かせてくれた。

だからもう一度、俺もあの時と同じ約束を。「怖くなったら、ちゃんと言えよ」

「コトセが怖くなくなるまで、こうしてるから」

「......約束、してくれる......?」「ああ、約束だ」

「俺と、コトセの」

「うん、約束......私と、ショウの......」安心を滲ませた声で。

胸の中、何度も頷いてくれる。

もう“消えて”しまった約束を......。

もう一度、結び直せることがあるなんて。

胸の中のぬくもりと嬉しさで、視界が滲んで天井を見上げる。

失くしても、また得られるんだ。

ーーコトセ、ショウ(結び直した約束)

コトセとアキトの約束、怖くなくなるまでずっと抱きしめているという約束は、最後で再び結ばれて終わっていました。

ユキナと楽しさ

「だれもしんじなければ、うらぎられないんだよ?しってた?」

まるで宝物を自慢するように。

笑顔でそんなことを言っていたのが、印象的な女の子だった。「だれもしんじないって……」

「それじゃずっとひとりになっちゃうよ?」

「そんなの、さみしいよ……」話す相手もいない。

笑ってくれる相手もいない。

まして、助けてくれる人なんか、いない。

誰の目にも入らないまま。

泣きそうになって見上げた空を思い出す。「うん。ちょっとはさみしいよ」

「でも、だからあたしは、ひとりでいるんだよ」「さびしいのに、ひとりでいるの?」

「……そんなの、ヘンだよ」言葉とは裏腹に声を弾ませて。

両手を広げて楽しげに目を細める。「うん、しってるよ。あたし、ヘンなんだ」

「このおはなしをすると、みんなそういうもん」

「でも、もうかなしい思いをしないでいいんだよ?」

「それってすごくいいことじゃない?」「でも……それじゃあ……」

その子の迷いのない笑顔に。

それ以上何も言うことができないまま。

小さな背中を見送るしか、出来なかった。

――ユキナ(誰も信じなければ)

ユキナは主人公がある日に出会った子で、人を信じることができず、人を騙して泥棒をすることで生活をしていました。

ユキナは裏切られることへの悲しさをもう二度と味わいたくないから、人そのものを信じず、自分を裏切った人をみんな拒絶して生きてきました。

人のあたたかさ無しでは生きていけなかった主人公にとってユキナは、平然と裏切りを口にできるところが印象的だった子でした。

「あたしはひとりで生きるってきめたんだ」

「ひとの生きかたに口を出すのは、シスターさんでもどうかと思うよ?」

「あ、でも、ひとりで生きるって、あらためて思わせてくれたことにはかんしゃしてるよ」暖かい場所を感じた上で、改めてひとりで生きると。

笑顔をかぶって、拒絶する。

この小さな女の子の笑顔は、生きるための鎧。

他人を自分の中に寄せ付けないための、小さな囲い。

――ユキナ(もう一度だけ機会を)

「あたしは、だれにもやさしくしたりしなかったから」

「あたしは、だれかにやさしくしてもらえるように、生きてないんだよ」この世の当たり前のことを話すように、軽く。

何の憂いも感じない、感情さえも感じない言葉で。

孤独な生き方を、こんな小さな女の子が口にしていた。

――ユキナ(もう一度だけ機会を)

ユキナが人懐こい笑顔でいた理由は、上辺だけの笑顔の裏に「人を信じられない」気持ちがあり、人にそれ以上踏み込まれたくなかったからです。

ユキナはハルたちが寝泊まりする教会に迷い込み、そこで普段は豆のスープしか出ない食卓に、たまたまその日は鶏のシチューだからと、一緒に食卓を囲むことになります。

ユキナはそこで、シチューの温かさ以上の家族のあたたかさを知ります。しかしその上で、ユキナはこの暖かい暮らしを拒絶します。

ここでのユキナの笑顔の奥では、ずっと警戒心が剥き出しになっていました。ショウたちのことを信じられないだけではなく、今までのユキナ自身の孤独な生き方から、どうしたらみんなに優しくできるか知らなかったから。ユキナはこの暖かい生活に対して人知れず恐怖していました。

だからユキナは、誰かに優しくしてもらえるように生きていくことはできませんでした。

「だったら、“あたし”が最初にユキナに優しさを教える」

「ユキナの分の優しさは、周りに分けていけばいい」

「そうすればおまえは、人を騙さなくたって生きていけるようになるんだ」

「ショウ……」「……いつだって、生き方なんか変えられるんだ」

「もう遅くたって、それでもやらない理由にはならないんだよ……」「……もう一度、もう一度だけでいい」

「もう一度、人を信じる機会をくれないか……?」

「もうユキナを、ひとりにしたりしないから……」

――ユキナ、ショウ(もう一度だけ機会を)

優しさを知らないユキナの心を変えたのは、優しくすることを教えてくれる、ひとりにしないことを信じさせてくれるショウの言葉でした。

「……あたしたち、いつまでいっしょにいられるのかなぁ」

「えっ?」

「そんなの、ずっといっしょにきまってるよ!」

「そんなの、わからないじゃん」

「ユキ……?」「……いつのまにかね」

「もう、“ごっこ”じゃすまなくなっちゃったから……」

「だから、こわいんだ」

「このまましんじることが、こわいなって……」

「きゅうに、そうおもっただけ」出会った頃と同じように。

にっこりとした笑顔を向ける。

小さな手を、無理して笑う頬に添えて。

その笑顔を剥がすようにそっと撫でる。「じゃあ、もうだいじょうぶだね?」

「ユキはもう、ひとりにならないって、やくそくしたでしょ?」

「そんなしんぱいしなくても、ぼくたちはいなくならないよ!」

「……うん、そうだね」

「わかってるよ、わかってる……」

「……でもね、あたし」笑顔を凍らせたまま。

まだ忘れられない言葉を飲み込む。

だから、その続きを書き換えるように。「目に見えないから、しんぱいなんだよね?」

「え……?」

「やくそくが見えたら、いつでもあんしんできるでしょ?」「みんなで、おそろいのもの買おう!」

「ゆびわとか、そーいうの!」

「それで、みんなでちかうの!ずっといっしょだって!」

「そしたら、ユキもそれを見るたびあんしんできるよね?」

――ユキナ、アキト(きずなのかたち)

「これが“しおり”?」

「きれいでしょ?本屋さんで作りかたおしえてもらったんだ」

「ほんとは、本にはさんでつかうんだけど……」

「はい、これあげる」挟んであった栞を拾って差し出す。

「ぼくに?」

少しだけ照れくさそうにしながら。

綺麗に彩られた栞を手渡して頷いて見せる。「まえに、おそろいのゆびわ買ってくれるって言ってたでしょ?」

「だから、これはあたしからのプレゼント」「あたし、アキがいなかったら、きっとどこかでひとりで死んでたとおもうんだ」

「だから、いちばんさいしょはアキにあげようって決めてたんだ」小さな両手を腕の前で組んで。

もじもじさせながら、はにかんだ上目遣いを向ける。「……ありがとね」

――ユキナ、アキト(きずなのかたち)

諦めたように大きな溜息。

持っていた栞を気恥しそうに差し出す。「……ショウにも、プレゼント」

「みんなでおそろいの、しおり」

「みんな、ずっといっしょっていうお守り」~中略~

「みんなで、おそろいだからね?」

「失くしたりしちゃダメなんだよ?」「ああ。絶対になくしたりしない……」

「ん。やくそくだよ、“おかーさん”……」

――ユキナ、ショウ(きずなのかたち)

いつの間にかハルたちのことを考え、優しくすることを知ったユキナもまた、このままの日々が突然無くなることへの不安を感じるようになっていきます。

誰かとのつながりも、幸せな日々も。形のないものだからいつ無くなるか分からない不安を感じていました。

だからユキナたちが生んだ形のあるつながりとして、形のある物で約束をしていました。その約束が、お揃いの栞を一緒に持つことでした。ユキナにとって栞とは、ずっと一緒の約束と絆の証でした。

「どうして!?どうしてぇっ!?」

「どうしてうそついたのよーっ!?」「ずっといっしょだって!ぜったいにいなくならないってやくそくしたのにっ!!」

「もういちどだけしんじてって、やさしさをおしえてくれるって言ったくせにっ!!」「どうして!?どうしておかーさんはあたしたちを捨てたのっ!?」

「うそつきっ!おかーさんのうそつきーっ!!」

泣き叫ぶユキナの足元には。

ぐしゃぐしゃに破り捨てられた、約束の栞。

ユキナの絶望を表すように。

二度と戻らない絆を表すように。破り捨てられた栞にあしらわれていた、ダリアの花言葉はーー

ーー『感謝』だった。

――ユキナ(きずなのかたち)

ーーそんなユキナの期待は裏切られます。このときのショウは命が残り少ないから、その事実を隠すために姿を消しましたが、そのことを知らないユキナたちは、また捨てられて、約束を裏切られたことに絶望してしまいます。

ここで栞に込められた『感謝』は、初めて抱いたユキナの「人を信じたい」という気持ちの証でした。

ユキナは恐らくこのことがきっかけで、“楽しい”という気持ちを失っていました。

「……ユキナは」

「“楽しい”って、思えないんだな」いつもいつも懐っこい笑顔でニコニコして。

明るい声で下らない冗談を言ったり、笑ってみせたり。

そのすべてが“嘘”だったと、今更ながらに気付く。「あーあ、バレちゃった?」

「ショウってば妙な所で鋭いんだよね、油断してたよ」

「結構上手く笑えてると思ったんだけどなぁ」

「あ、でももう楽しいなんて気持ち、思い出せないからなぁ」“楽しい”なんて思えない。

でも“悲しみ”がないわけじゃない。

楽しくないからこそ、全てを諦めて笑っていたんだ。

……あの時と、同じように。

初めて出会った時の笑顔が重なる。

ーーユキナ、ショウ(言ったもの勝ちの言葉)

アカリに対するユキナの気持ちを知った主人公は、ユキナが“楽しい”と思えないことに気づきます。

ユキナが幼い頃に人への警戒心を決して見せないためにずっと人懐こい笑顔を演じていたように、ここでも楽しいと感じられないことを隠すために、ずっと楽しそうな嘘の笑顔で接し続けていました。

ユキナの人の心を許さないための笑顔が昔と重なったのは、誰のことも信じられない幼い頃に戻ってしまっていたからでした。

別々の暮らしに逃げたここでも。

ユキナはまた、家族を失ったのか。

何度信じても、失くして。

それでもまた、失くして。

逆に壊れてしまったかのような、あの明るさに。

ズキリと胸が締め付けられる。

ーーアカリ、ショウ(言ったもの勝ちの言葉)

ユキナはショウが姿を消した後も、アカリという人と第2の暮らしをしていました。しかしそんなアカリの娘をある日ユキナ自身が消して、そしてアカリ自身もユキナが消さなくてはならなくなりました。信じ続けた家族を、今度はユキナ自身の手で消していました。

ユキナは新しい家族でさえも失い続け、そうして失い続けているうちに、誰かを信じる気持ちさえ失っていきました。

「家族だ―なんて言っても、いつ欠けるか分からないんだから」

「そうでなくたって、黙って消える親もいるしね」

「そんなのは人一倍経験してるつもりだし。あはは」乾いた笑い声。

いつも通りの懐っこい笑顔で。

感情を揺らさないまま、楽しげに笑っていた。~中略~

「あたしにもいたんだ、母親みたいな人」

「でも消えたんだ。突然」

「まだ小さかったあたしたちを置いて、さ」

「『もう一度だけ、人を信じる機会をくれないか』」

「『もうユキナをひとりにしたりしないから』」

「そんなクサいこと真顔で言っちゃうような人がだよ?」

「いきなり子供3人捨ててくとは思わなかったから驚いたよ」

「約束とか、ほんと滑稽だよね」

「そんなの、タダで言ったもん勝ちって感じ?」

「その場のノリで自分に酔ってるだけだったんだろーね、結局はさ」~中略~

「ま、そんなわけで、歪んでるあたしは“家族”とか言われると笑っちゃうわけなのです」

――ユキナ(言ったもの勝ちの言葉)

ユキナが信じた“家族”。本気で信じていたからこそ、裏切られたときの絶望は大きく、それは人に心を決して許せなくなり、自分を壊れさせてしまうくらいでした。

本気で信じたものを裏切られたことは、せめて滑稽だと他人事のように見ていないと自分を守りきれないのがユキナのせめてもの情でした。そしてこの嘘を守り通してきたのも、心配させないためのユキナなりの優しさでした。

だからこそ、自分を守り、誰かに優しくする余裕を作り出すための嘘に踏み込まれるほどに、ユキナは憎悪を向けられずにはいられません。

「だったらショウ神様は、コト姉とハル姉を助けてあげて下さいな」

「もう壊れて手遅れなあたしのことはいいからさ」

「でも、そんなタチの悪い冗談は二度と止めてね?」

「本気で、殺したくなるから」俺の肩を軽く叩いて。

表情を凍らせたまま、俺の隣をすり抜けていく。

通り過ぎた肩を掴んで。

もう一度、俺に振り返らせる。「“家族”なんて下らないって言ってる割には……」

「自分よりも、ハルやコトセを優先するんだな」

「誰よりも“家族”ってのにこだわってるのは、ユキナだろ?」

「…………っ」

「……ほんと細かい上げ足取るよね、あんたって」苦々しそうに口の端を吊り上げる。

明らかな敵意を隠そうともせずに、俺を睨み返していた。

俺も敢えて平然を装って続ける。「痩せ我慢なんてしてどうすんだよ」

「本当は信じたいんだろ、人のことを」

「家族のぬくもりが忘れられないから、思い出さないようにしてるだけだろ」

「ハルとコトセを悲しませたくなくて、楽しいフリをしてるのと同じように」

――ユキナ、ショウ(剥がれかけの笑顔)

しかしここでのユキナの笑顔の理由は人を信じられないものではなく、ハルたちを悲しませないためのものに変わっています。それはユキナの、ハルとコトセを想う気持ちまでは嘘ではなかったからでした。

裏切られて信じることができなくなったように思えたユキナですが、かつて過ごした時間を忘れることまではできなかったから、信じることを諦めきれなくなっていました。ユキナは一度信じさせてくれたぬくもりを忘れらず、傷ついたとしてもハルたちへの優しさを忘れることはできませんでした。

そしてユキナはその想いにも、アカリへも素直になれないまま、アカリの最期に向かいます。

「最期に、ひとつだけお願いしてもいい?」

「私が花になったら、娘と同じ場所に植えて欲しいの」

「たとえ血が繋がってなくても、愛してる娘だから」

「血の、繋がってない……娘……?」動揺するユキナをアカリさんが強く抱き締める。

最期とは思えない穏やかな笑顔で。

ユキナを愛おしそうに包み込む。「ユキちゃんだってちゃんと愛されてたって、見てれば分かるわ」

「だからもう、憎しみに囚われないで……」

「誰かを信じることを、諦めないで?」

「きっとユキちゃんのお母さんだった人も、ユキちゃんを愛してたと思うから」「えっ……それ、知って……?」

「何となくね、分かってたわ」

「ユキちゃんは自分のことを隠すのが上手だけど……」

「血が繋がってなくても、ユキちゃんだって私の“娘”だったから」「ユキちゃん――」

『――幸せを、諦めないでね』

――ユキナ、アカリ(諦めない幸せ)

アカリの娘を消したことをずっと隠してきたユキナは、愛されることはないと思っていました。

そんなユキナにアカリが告げたのは、ユキナが消した娘は血が繋がっていなかったこと、そして同じく血の繋がっていないユキナも娘のように愛していたことを最期に告げられます。

誰も信じられず、血の繋がりさえ信じられなかったユキナには、血の繋がりがなくても娘として信じていたアカリの言葉が贈られました。

「分かってる……!分かってるよ、アカリさん……!」

「あたしだって、本当はもう憎んでなんてないっ……!」

「信じてたからっ……!本当に、お母さんが好きだったからっ……!」丸めた背中を震わせて。

命の花びらたちが舞う丘に、泣き声が響く。

痛々しいくらいに、地面に指を立てて。

見たことがないほどに感情を溢れさせながら。

絞り出すような、か細い声で呻く。

――ユキナ(諦めない幸せ)

ユキナの“楽しい”という気持ちは、かつての憎しみに囚われることのない、誰かを「信じる」ことができる気持ちでした。

そして捨てられたと思っていたユキナは、本当はショウはユキナたち3人を助けるために命を落としてしまった真実が告げられます。

その真実を知らされたユキナは、最後にショウに会うために、ショウのいる地下室へと向かいます。

「......この栞さ。みんなの分、あたしが作ったんだ」

「みんながずっと一緒にいれますようにって、お願いして......」灰だらけの、こんな姿になっても。

大事そうに握っている栞を見つめながら呟く。「......あたしの分はね」

「お母さんに捨てられたと思って、破いて捨てちゃった......」涙でぼやけた声が、真っ暗な地下室に響く。

俯いた横顔は見えない。

涙を噛み殺した声をくすぶらせながら。

大切に握っている手に触れないように。

お母さんの手からそっと栞を抜き取る。「でも、お母さんは......」

「最後まで、ずっとこの栞を持ってくれてたんだね......」

「誰にも言わずに......ひとりで、こんな姿に......なりながら......」

約束の栞を両手で握りしめながら。

込み上げる嗚咽を、必死に噛み殺して。「お、おかあさんは......きっと、幸せだったんだよね......」

「あたしたちと、一緒に過ごした時間......幸せ、だったんだよね......」返事の代わりに。

ユキナの震えが止まるように。

小さな身体を強く抱き締めて応える。「あたしたち......みんな、大事に......愛してもらってたもん......」

「だから......幸せだったから、怖かったんだよね......?」

「自分が、自分でなくなっていくのを......あたしたちに、見せたくなかったんだよね......」

「ずっと、あたしたちのこと......捨てたなんて思ってて、ごめんなさい......!」

「あたしたちのために......こんなところで、ひとりで最期を迎えさせてごめんなさい......!」

「ごめんなさい......!信じられなくて、ごめんなさい......!」今までの凍った時間が、全て溶けていくように。

ごめんなさいを繰り返しては、ユキナの頬から涙が溢れていく。

ユキナが崩れてしまわないように。

何も言わないまま、ユキナを抱く腕に力を込める。「......大丈夫だ」

「この人は最後まで、みんなに感謝しかなかったから......」俺が“受け取った”言葉を。

その魂に誓った言葉を、ユキナにハッキリと伝える。「ユキナも、コトセも、ハルも......」

「みんな俺が守るから。信じてくれ」

「ユキナは“神様”に、振り回されるしか出来ないって言ってたけど......」

「......そんな運命、変えてみせるから」

「だから、もう一度だけでいい......信じてくれ、頼む......」「うん、いいよ......信じる......」

「あたし、ショウを信じるって約束するから......」

涙を浮かべたまま。

優しくて穏やかな声で俺に答えてくれる。

ユキナのぬくもりを感じながら。

俺も同じように約束で応える。「ああ......絶対に、約束する......」

「もうユキナを、ひとりにしたりしないから......」

ーーユキナ、ショウ(ずっとこの栞を)

信じることは形のないものですが、それでも形にしようとした信じるためのユキナの約束は、確かに形として結ばれています。

ユキナの約束の形であったダリアの花の栞は、ショウが命を落としても、そしてユキナと一緒にいられなくても、その気持ちはいつでも一緒であったかのように。ずっとショウの手の内に握られていました。

そんなショウの想いを受け取ったユキナは、主人公と新しい約束を交わすのでした。

ハルの好き

「きみも、ひとりなんだ」

「わたしもひとりなの。いっしょだね」その笑顔とは不釣り合いなことを。

まるで嬉しいことでもあったかのように、その女の子が口にした。――ぼくと、いっしょ?

声にならない、かすれた声を絞り出す。

その声に、笑顔のまま大きく頷いて応えてくれる。「うん。わたしときみは、いっしょ」

「だから、いこ?」

「ひとりはさびしいから」ぼくの顔の前に。

小さな、小さな手が差し出される。

初めて差し出された手は、とってもあったかそうで。

不意に、涙が顔を伝った。「わたしといっしょで。ふたり」

「わたしもきみも、もうひとりじゃないよ」世界に、ゆっくりと色が戻っていくように。

空の青さが、目の中に差し込んで来る。――ぼくも、きみもひとり。

でもふたりなら、もうひとりじゃない。

さっきまで身体が動かなかったのに。

もうまぶたを閉じようと思ってたのに。――きみと、ふたりなら。

倒れていた地面に手を突いて。

もう歩けないはずだった足で。

ゆっくりと、立ち上がる。

ふらつくぼくの背中に。

さっきの小さくて、あったかい手が添えられる。「うん、いこう。いっしょに」

その手から、人のぬくもりが伝わってくるみたいで。

宛て先も、希望すらも見えない道でも。

背中に付いた土を払って、立ち上がって。

ぼくらは、宛てもないまま。

ふたりで、この道を歩き始めたんだったーー

――ハル、アキト(ひとりはさびしいから)

道で行き倒れになっていた主人公と、そこに手を差し伸べるハルとの出会い。そんなふたりの共通点は親に捨てられて、ひとりであったことでした。

ふたりになれたことを嬉しそうにするハルですが、それにはこんな想いがありました。

「ふたりって、いいね」

「たのしいことは、ふたりぶん」

「でもつらいことは、はんぶんこだもん」

「……なんで、生きなくちゃいけないんだろ」

「死んだら、もう頑張らなくていいのに……」目を閉じようとした、あの時とは違う意味で。

隣で眠る大切な人を想って。

それが、悲しくてたまらなかった。「たのしくない?」

「たのしい……って……?」

「わたしは、たのしいよ」ぎゅっと、ぼくの手を握りながら。

「ひとりのときは、死にたいっておもったこともあったよ」

「でもきみとふたりなら、そんなことおもわないよ」迷いも、淀みもない声で。

ふたりきりの夜空を見上げながらそう口にする。「……でも」

「きみがいなくなったら、わたしもう生きていけないよ」

「たのしいことがはんぶんになって、つらいことばかりだったら……」

「きっと、つらくてもう生きていけないよ」

「そんなのいやだよ。だから、そんなこといわないで?」

「きみとわたしで、ふたりだよ」

「わたしもきみも、もうひとりじゃないんだよ」

――ハル、アキト(ひとりはさびしいから)

世界にはつらいことばかりで、そんな中で唯一あたかかったキミのことは失いたくないんだよとハルは言います。

ハルが感じていたひとりの寂しさは、楽しいことが半分に、辛いことだらけで生きてなんていけない、生きることの苦しさでした。ハルにとってはふたりでいられるだけで、生きていく楽しさを知っていくことができるから、一緒にいたいという想いがありました。

こうして住むところさえないふたりは、食べるものも、楽しいという気持ちも、その拙い愛情も、色々なものをふたりで分かち合いながら生きてきました。

そんなハルにとって一緒にいることの重さは、ふたりで全てを分け合えたことろ、そしてこの世界は苦手で生きられなかったことが語られます。

「昔はこの空気が苦手だったんですけれど」

「そうなのか?」

「ファミーユはあんなに賑やかで活気があるのに」

「いえ、ウチのお店の空気が苦手ってことはないんですよ?」「もっと昔、小さい頃の話です」

「……この空気の中に溶け込めないことが、つらかったから」

「この世界に存在を無視されてるみたいで、苦手だったんです」昔を懐かしむように目を細めながら。

相変わらずの、困ったような微笑みを浮かべる。「……ああ。それなら俺も分かるよ」

賑やかな人波を見渡しながら。

俺も小さく頷いて応えた。

ハルとふたりで過ごしてた頃。

あの時は人の目を避けるようにして、生きてきたから。

この“世界”の中で生きられない気がして。

ふたりだけの世界に閉じこもって、生きてたから。

――ハル、ショウ(記憶にないはずの名前)

「このまま、アキちゃんがいないところで死ぬなんて......いや......」

「でも......もし、さいごになっちゃうなら......」

「わたし、アキちゃんといっしょがいい......いっしょがいいよ......」

「ハル......」ハルとは、最初からずっと一緒だった。

ぼくに生きることを教えてくれたのは、ハルだったから。

ハルの、この言葉の重さが分かるのは。

この世界で、ぼくだけだからーー

ーーハル、アキト(奇跡の代償)

親からは捨てられて、世間は生活に困っていても手を差し伸べてはくれませんでした。世界の全てがまるで、自分の存在がないかのように扱います。そんなつらさの中で、あたたかさを分かち合えたお互いだけの小さな世界が特別であり、孤独の中に現れた二人だけが生きる世界の全てでした。

ここはハルたちの胸の内が語られる部分ですが、なぜふたりになれたのがあそこまで嬉しそうだったのかが分かると思います。ハルたちにとっては、それが世界の全てだったのです。

「こんなふうに......なっちゃってもさ......?」

「アキちゃんは、わたしのこと......たいせつな、かぞくだって...」

「そう、言って......くれるかなぁ......?」

ーーハル、アキト(奇跡の代償)

「俺にその“羽”を渡せば、そんな“役目”からーー」

「違います」

「わたしは自分の意思で、この“羽”を渡したくないんです」「......その“羽”を渡しても、ハルは消えない」

「ショウさんのことは疑っていません」

「でも、この“羽”は渡せません」〜中略〜

「だからもう、わたしの心に踏み込まないでください」

「わたしは、大丈夫ですから」

ーーハル、ショウ(渡せない羽)

そしてハルにとって一緒に生きた時間の大切さは、この羽を渡せない理由に繋がっていきます。

コトセやユキナにとって“羽”によって背負わされた役目は嫌なものでしたが、ハルにとっては嫌なものではありませんでした。

コトセやユキナは、その運命を背負ったことでショウや家族と離れてしまう原因になっていました。しかしハルにとっては、「“羽”があっても一緒にいてくれる」という主人公との約束の証であり、その言葉と約束が大切だったのが、ハルが羽を渡したくないと思っていた理由です。

ハルは一緒にいられたことが世界の全てで、その思い出は他の誰にも踏み込まれたくないくらい大切なものでした。

――また、ひとりになる。

絶対に考えないようにしていた、最悪の事態が頭をよぎる。

自分の命を、何とか分け与えるみたいに。

繋いだ小さな手を、祈るように必死に握りこむ。「やだよ……死んじゃやだよ……!」

「いっしょじゃなきゃ……!きみといっしょじゃなきゃ……!」

「ぼくだって……!ぼくだって、もう生きていけないよ……!」~中略~

……生きていたい。

この子と一緒に、生きていたい。

神様でも、誰でもいいから。「なんでも……!ぼくができることなら、なんでもするから……!」

ぼくをひとりにしないで。

ぼくから、この子を奪わないで。

ぼくから、生きることを奪わないで。「だれか、ぼくたちをたすけて……っ!」

――ハル、アキト、ショウ(ひとりはさびしいから)

ハルがふたりでないと生きていけないと言っていたように、主人公もまたハルといることで、一緒でないと生きていけなくなっていました。

ここでは病気になってしまったハルがショウに助けられて、その後加わった家族と共に暮らしていきます。しかしそんな暮らしは長くは続かず、ショウはある日に姿を消してしまいます。

「ショウが帰ってこなくて寂しいのは、みんな一緒だから……」

「たのしいことはみんなで、さびしいこともみんなでわけっこしようよ……」「うん……そうだね、ごめん……」

「ぼくも……すごく、むりしてた……ごめん……」ぼくは、ひとりじゃない。

ショウがいない寂しさも。

生きてくっていうつらいことも。

みんなとだから、がんばっていけるんだ。――だからこそ、ちゃんと守らなくちゃ。

みんなと手を繋いで、みんなを守る。

それがぼくの生きてく希望だから――

――ハル、アキト(みんなでたすけあって)

ショウがいなくなった後も、ハルたちはふたりだった頃と変わらず、一緒に手をつないで生きてきました。

ですがそのぬくもりは、ハルたちを助けた時に、ハルたちから主人公の記憶が失われることで遠く離れてしまいました。

「あ............」

「えっと......その......」何かを言おうとしては、飲み込んで。

結局、何も言えないまま。

ハルが口唇を噛んで俯く。「......その、おねーちゃんとユキが」

「わたしのこと、たすけてくれたって言ってたから......」ぼくと目を合わせないまま。

それだけの言葉を小さく、呟いた。「............うん。そっか」

少しだけしていた期待が、砕けて。

零れそうになる涙を必死に堪えて、笑ってみせる。「......ふたりを、お願い」

「みんななら、きっと大丈夫だから」触り慣れた、ハルの頭を撫でる。

さらさらの、少しだけ甘い匂いのする髪。

もう二度と感じることもない、ぬくもりが。

手のひらから、残酷なほど優しく伝わってくる。「......やくそく。守れなくて、ごめん......」

「......でも」

「ハルたちが困ったときは、ぜったいに助けにくるから」

「......ぜったいに、助けにくるから」

「えっと......あの、そのっ......!」何かを言いかけたハルに。

最後の笑顔を向けて。「......バイバイ」

錆びついた、冷たい扉を閉じた。

ーーハル、アキト(奇跡の代償)

主人公が叶えられなかった約束は、“ずっと一緒にいる”という約束でした。

その叶わない約束の代わりに、他人となってしまったハルと、“困ったときには助けに来る”という新しい約束を結びます。

そうして主人公は、ずっと一緒だったハルの前から立ち去りました。

恐らくこのときに、ハルの“好き”という気持ちも失われてしまっています。

「待ってる人が、いるんです」

「絶対に帰って来るって、約束をくれた人がいるんです」

「それが、わたしがみっともなくでも生きてる理由なんです」――ハルの、約束。

絶対に帰ってくると、約束をした。

この世界から“消えてしまった”はずの約束を。

ハルが、はっきりとそう口にした。「いつになるか分からなくても……」

「でも、わたしは待ってるって約束したんです」

「戻ってきたら、もう二度と離れないって……」

「そう、約束をしたから」もう宛先のない約束を、大切そうに胸に抱きながら。

優しい声で、小さく首を振った。~中略~

(……わたしにも、叶ったら良いなっていう約束があったんです)

(はい。わたしの約束は、もう叶わない約束ですから)ハルがあの時に言っていたこと。

それがこの“約束”。

それがずっと、長い間ハルを縛り続けてたのか。

――ハル(渡せない羽)

そしてハルとの2回目の出会いへと。ハルが命を奪うこの生き方を受け入れていた理由、そして生きることに固執する理由、それがあの“約束”がハルをずっと縛り続けていたからでした。

「……嘘つくなよ。大丈夫なわけないだろ」

「ハルがそんなになってまで、守ろうとしてる約束だって……」

「その相手が、ぼろぼろのハルを見て、喜ぶとでも思ってるのか?」

「望むわけがないだろ?大事な相手ならなおさらだ」

「どうして、そんな嘘をついてまで――」「それくらい、大事な約束だから」

ハッキリと、俺の言葉を遮る。

「一緒に生きようって……」

「どんなにみっともなくても、ふたりで生きていこうって……」

「そういう約束をした大事な家族が、いるんです」

――ハル(自分よりも大事なもの)

「わたしにも……わたしよりも、大事なものがあるんです……」

「生きるための約束が、あるんです……」

――ハル(自分よりも大事なもの)

ハルにとっての約束。それは自らの命を同じくらいの重さのあるもので、そしてハルのたった一つの生きる意味でした。

「にっき……!わたしの、たいせつなおもいで……!」

「あぁ……!いやだ、いやだよ……!」

「わすれちゃうなんて、ぜったいにいやだよ……!」「アキちゃん……!わたし、わすれない……ぜったいにわすれないから……!」

「わたし、ぜったいにまってるから……!」

「アキちゃんのかわりに……!ぜったいに、みんなのこと守るから……!」~中略~

世界のルールは絶対。

そのルールで、ハルに“アキト”の記憶はない。

世界のルールが、存在する人の記憶を改竄したから。

でも、書き残していたハルの“日記”はそのまま残っていて。

その日記を読み返すことで、ハルは自分の“消えた記憶”を知っていたんだ。

――ハル(記憶にないはずの名前)

ハルは絆を失うという代償で“約束”をした記憶はもうありません。そしてハルが人を花にするたびに、その代償でまたハル自身の記憶が消えてしまっていました。

(ハルが日記を買ったことを忘れる場面がありましたが、これがその理由です)

しかしそれでも生きるたった一つの望みであった“約束”だけは、日記に書き留めて、その記憶がなくしたくないという想いを必死に持ち続けることで、絶対に忘れまいと抗い続けていました。

「分かんない……!思い出せないよ……!」

「いやだ、いやだよ……!このまま、忘れたくないよ……!」開いたページの上に。

ひとつ、ふたつと涙の跡が増えていく。

もう思い出そうとしても、思い出せない。

大切な思い出が、涙に滲んで消えていってしまう。

“好き”って感情が、蝕まれるように消えていってしまう。

それに抵抗するように、涙で滲んだ文字に目を向ける。

消えてしまった思い出を、新しく覚えるように。

他人の記憶を、自分の記憶に上塗りしていくように。

好きだっていう気持ちを、忘れないように。

また次のページに手をかけては。

欠けていく記憶を、微かに繋いでいく。

――ハル(最後の満ち欠け)

しかし約束をどれだけ日記に書き留めていても、思い出だけはーー“好き”という気持ちは既に記憶と共に忘れてしまい、ハルは思い出すことはできていませんでした。

つまりハルが抗い続けた“好き”という気持ちは、日記に書き留められた確かなものではなく、心に留めておけない今にも消えてしまいそうなものでした。

自分の生きることの全てという重みがありながら、同時にその気持ちは儚い危うさを持っていました。

しかしハルは、その叶えられないと思っていた“約束”の相手にようやく再会できます。

「ハルが俺のこと、アキトって呼んでくれて......」

「......これでようやく、約束が果たせるよ......」

「だから......」ハルの両腕が、俺の背中に回って。

肩を震わせながら首を振って応える。「違う……違うよ……!わたしは、“未来”なんて……!」

「ようやく会えた、アキちゃんの犠牲の上に立つ未来なんて……望んでないんだよ……!」

「ただ、一緒に……!もっと一緒にいたいって……!」「止めて……!おねがい、おねがいだから……!」

「ようやく会えたのに……!わたしは、今のままでいいから……!」

「少しの間だけでも、アキちゃんと一緒にいられるならそれでいいの……!」

「わたしが助けてもらっても、アキちゃんがいなくなっちゃったら意味ないんだよ……!」

――ハル、ショウ(同じように笑って)

主人公が果たそうとした約束、ハルと最後に交わした約束。“困った時は助けに来る”という約束は、確かに叶えられました。

しかし約束は叶えられたはずなのに、ハルは泣き続けます。なぜでしょうか?

それがハルにとっての約束、どんなに苦しくても生きてまで叶えようとした本当の約束は違ったからです。

主人公はハルと2つの約束を交わしています。1つ目は流行り病を直すときに誓った、一緒にいるという約束。もう1つは、ハルたちが記憶を忘れ、1つ目の約束を叶えられなくなった代わりに結んだ、必ず助けに来るという約束。

ハルが叶えたかった約束は、主人公が叶えることを諦め、ハルからは消えてしまったはずの“ずっと一緒にいる”という約束の方でした。二人が交わした約束は、同じでありながら違ったのです。

だからハルは、自分が助かる“未来”なんて望んでいなくて、一緒にいられる“今”を望んでいました。

そしてハルは消えたはずの約束と共に、失くしたはずの“好き”という感情を叫びます。

「記憶がなくても、覚えてるの……!」

「手が……心が、覚えてるんだよ……!」

「知らないはずなのに、涙が出るんだよ……!」

「知らないはずなのに、一緒にいられるなら、強くいられるんだよ……!」

――ハル、ショウ(同じように笑って)

ハルの“好き”という心は、一緒に食べ物を分け合い、優しさを分け合い、生きることを分け合って、そしてその笑顔に救われてきた。そんなふうに「一緒にいられるだけで強くいられた」 ことでした。

ハルは記憶はもうなく、“好き”という気持ちはもう失われたかのようでした。しかしハルは、その手で、心で“好き”という気持ちを憶えていて、知らないはずなのに一緒にいられたことで、“好き”だった気持ちを取り戻していました。

レンの意志

「……ショウは、ずっと変わらないね」

「どんなことがあっても、ちゃんとまっすぐ」「まっすぐなわけじゃないよ」

「俺にはその“約束”しか、無かっただけの話だ」肩をすくめてみせながら、わざと軽く返す。

――みんなで、支え合って生きた。

――全てのことを分け合って生きた。

でももう、その日々はここには存在しない。それでも、俺は覚えてる。

――それだけで、いい。

みんなの笑顔と涙を、何度も見た。

俺が俺の大切な人たちのために、出来ることがある。

今は、ただ純粋にそう思えたから。

――レン、ショウ(自身の役目を果たすために)

レンの背中に、天使の羽が姿を現す。

この世界の“神の力”の象徴の“姿”。

“役目”に渡されるものじゃない、4対目の翼。

――(本当の願い)

月虹花であり、世界そのものであり、そして“神様”だったレン。そんなレンだからハルたちと違って役目を背負っていたわけではないため欠けた心はないのですが、あえて彼女に欠けたものがあるとすれば何でしょうか?

「……わたしね、楽しかったよ?」

「みじかいあいだだったけど、すっごくすっごく楽しかった」

「ショウが大事にしてたもの、よくわかったよ……」

「わたしも家族になれたみたいで、すごくすごくしあわせだった……」

「俺に付き合うために生まれたとしても……」

「レンはレンだ」

「そうだっただろ?」「笑ったり、泣いたり……」

「はしゃいだり、幸せを感じたり……」

「ちゃんと自分の意志のある“レン”だよ」

「大事な、俺の家族の“レン”だ」

「……おまえは“世界”の作った歯車なんかじゃない」

「幸せも、悲しみも感じられる、立派な人間だ」「だから……」

「レンも、俺の大事な家族だ……」

「――だから」

「――おまえも、俺が守るよ」

ーーレン、ショウ(本当の願い)

レンの欠けたもの、それは心そのものーー『意志』でした。

そしてレンはショウたちと一緒に過ごすことで家族の暖かさと幸せを知り、その大切さを知りました。そうした中で、レンは人間らしい『意志』を持つことができました。

ではレンの意志は、家族の暖かさを思うことであったかというと、そうではありません。

「えっ......?は、羽が......?」

「わたしの羽が......き、消え......!?」「……俺は、俺の大事な家族を」

「俺を救ってくれた、家族を全員守るためにここに来たんだ」

「だから、レンもここに残るんだよ」

「ここで、みんなと幸せになるんだ」「俺が“世界”にもらった力は……」

「“天使の羽を集める力”……だろ?」天使の“羽”は、この世界を巡らせるための神様の“力”。

例えそれが、人に与えられるものでも。

神様の、月虹花自身の持っている“羽”だとしても――「ーー“羽”は、“羽”だろ?」

「ショウ、もしかして......」

「さいしょから......そのつもりだったの......?」「......もう俺には、この命くらいしか“代償”がないからな」

二人の犠牲により悲しい世界を終わらせようとしたレン。しかしショウは、ハルたちを救うために与えられた力である「羽を集める力」で、レンの神様の力である羽を奪い、一人で犠牲になってレンを助けようとします。

ショウはレンに、家族と一緒に残るように言います。そんなショウの願いを前に、レンにもずっと秘めていた想いがありました。

この世でたった一人。

“俺”のことを知ってるレンが、愛おしくて。

レンの頬に、そっと手を添える。「くす、さっき言ったばかりでしょ?」

「わたしはこのために、ショウといっしょにいるんだよ?」

「だからわたしも、このままショウといっしょに逝くよ」

「わたしとショウは、ずっといっしょになるんだよ?」

「……だから、さびしくないよ?」

「ショウもわたしも、ひとりじゃないから……」とても穏やかな、優しい笑顔で。

あの頃、幼い日のハルと同じことを。

レンが今、また口にしてくれる。「……ああ、そうだな」

「ふたりなら、寂しくないよな」そんなことを言ってくれた、ふたり目の少女を。

愛おしさを込めて抱き締める。

――レン、ショウ(本当の願い)

「ショウ、ショウっ……!!ショウっ……!!」

「やだ、やだよっ……!わたし、ショウがいなきゃやだ……!」

「だいじな家族にしてもらえたって……!みんなといっしょだって……!」

「ショウがいなきゃ、ショウがいなきゃ意味ないよっ……!!」「なのに、なのになんでっ……!なんでこんなことっ……!!」

「やだ、やだよ……!ショウといっしょがいい……!」

「わたしは……!ショウと、いっしょにいたいって思ったんだよ……!」

「なのに、それなのにこんなの……!こんなのひどいよ……!」

ーーレン(本当の願い)

レンは家族のぬくもりが無くなったとしても、ショウと一緒に死ねるのなら寂しくはないと告げます。

そしてショウから家族を与えてもらえたときに、しかしそこにショウが一緒にはいてくれないことを嘆いています。

家族がなくてもショウと一緒に死ねるのなら怖くない。ショウの犠牲で家族を得られても意味ない。このことから分かるように、レンにとって家族は必要ではありませんでした。

レンは家族の暖かさを知りましたが、それがレンの一番の大切ではなかったのです。

ーーレンが月虹花だった頃。家族を助けるために何度でも奇跡を願って、諦めずに何度も訪れに来るショウを見てきたはずです。レンはそんなショウと、一緒にみんなを助けるための旅をしたいと願っていました。

「じゃあショウがわたしの名前付けて?」

「かわいいのがいいなー♪わくわく♪」

「じゃあレン」

「えー?なんで?なんでレン?」

「......見た目が『レン』っぽかったから」

「あんちょくーほんとあんちょくー」「俺に付けろって言ったのにワガママな子だねー」

「別に名前なんてどうでもいいだろ」

「そんなことのために、ここまで来たわけじゃないんだぞ?」「そうだね、アキちゃん」

「ショウだ、あほ」

「あ、おこったーほらどうでも良くないんじゃんー」

「でもいーよ、レンで」

「ショウが付けてくれたんだし。えへへーわーい♪」

ーーレン、ショウ(辿り着いた街)

(レンが“アキト”として主人公を呼ぶ唯一の場面。レンはアキトだった頃の主人公のことを知っていました)

そしてその旅で、食べる物が無くてジベタリアンに挑戦したり、一緒にリバーサイドホテルで寝泊まりしたり、寂しくないように抱き締めてもらえたり、名前の無かったレンに初めて名前を付けてもらえたり。そんな旅の苦しさも、優しさもお互いに分かち合ってきました。

レンに家族の暖かさを教えてくれたのも、ショウでした。そんな家族の暖かさに触れる裏で、家族を守りたい、助けようとしてぼろぼろになっていくショウのことも、ずっと見てきたレンだけが知っていました。

「くす。それを、まっすぐって言うんだよ」

「そんなショウのこと、ずっと好きだよ」

――レン(自身の役目を果たすために)

そんなショウをずっと見てきて、ずっと一緒だったレンだからこそ、ショウのことを何よりも好きになってしまっていたのでしょう。

レンの『意志』。それは今まで幸せだと感じた家族のぬくもりを失ってでも、たった一人好きな「ショウと一緒にいたかった」ことでした。

それがレンの“本当の願い”です。

ここまで、それぞれの子に欠けていた心は何であったかを見てきました。しかしなぜ、そうして欠けていた心を見つけ出す必要があったのでしょうか?

ーーそれはそうすることが、「生きた証」だったからです。

生きた証

一緒に過ごした、幼い頃の記憶が頭をよぎる。

食べ物を分けあって。

寝る場所を分けあって。

優しさを分けあって。

生きることを分けあった、優しい女の子。

ーーハル(同じように笑って)

ハルやみんなと過ごした時間。子どもだった頃と違い家族の絆は失われてしまっていましたが、それでも同じように、あらゆるものを分け合って、一緒に生きていた時間は満たされるものがありました。

自分ひとりでは満たされない何かがあって、誰かと一緒にいることで満たされるものがあるのなら、おそらくそこには何らか意味があったと思います。

「ねえ、ショウ」

「私は、何のために今まで生きてたのかな?」

「『お姉ちゃん』ですらなくなって、何のために生きてきたんだろう?」視線を落として、消え入りそうに呟く。

自分が生きていることすらも信じられないコトセに。

飾ることもなく、ただただ素直に思ったことを返す。「......幸せに、なるためだろう」

「幸せ、幸せかぁ......」

――コトセ、ショウ(運命を信じるならば)

生きることの意味は幸せになること。ではコトセたちは幸せだと思っていことは何であったのでしょうか。泣いて、笑って、誰かと一緒に過ごした時間。そうして一緒にいられた時間が、コトセたちは幸せだったように思います。

例えば親に捨てられ、主人公たちと出会ったばかりのコトセが、笑うこともなく心を閉ざしていた様子は、まるで死んでいるかのようだと言われていました。だからコトセたちは、一緒にいられて初めて心を表に出せたことで、満たされていきました。

コトセの別れのつらさから来る悲しいという気持ちも、ユキナの誰かを信じられるから楽しいという気持ちも、全てを支え合って生きたハルの好きという気持ちも、レンがショウだけをずっと想い続けていたことも。その全てが、ひたむきぬ生きたと言えるだけの重みがあったのかもしれません。

「最後まで書き切れて、本当に良かった」

「何も余すこと無く、私の生きた証をここに残せたわ」

ーーマヤ(生きた証)

そのヒロインは、何よりも大切な主人公を在るべき姿に戻すために。

自分に出来る最後の手段として、“自分が消える”ことを選ぶ。

ただただ、主人公の幸せだけを願って。〜中略〜

マヤが親友のコトセのために書いた、最後の物語だった。

ーー(白紙のラストシーン)

小説家である前にコトセの親友だったマヤが、コトセのためだけを思って書いた物語を、『生きた証』だったと言ったように。そしてその物語の中では、相手の幸せだけを願うヒロインが描かれるように。誰かを想うことには、自分の全てさえも賭するだけの意味があり、そして生きた証と呼べるだけの価値があります。

「あたし、アキがいなかったら、きっとどこかでひとりで死んでたとおもうんだ」

ーーユキナ(きずなのかたち)

ユキナは優しさを教えてくれなかった誰もを信じられず、ひとりで生きていくための力を身につけていこうとしていましたが、それでもひとりで生きていくことは不可能であったことを悟っていました。

そしてハルの言葉には、「ふたりだと楽しいことはふたりぶん、つらいことは半分」という思いがありました。そしてそれ無しでは、つらくて生きていけないというくらいにハルにとって一緒にいることはそれだけ重く、そして重要なことでした。

心が死んでしまったようになったことで生きることさえ諦めてしまった4人ですが、そんな欠けてばかりの4人が集まって家族となり、あらゆるものを分け合い、一緒にいることで生きたいという気持ちが生まれていました。ハルたちにとって孤独な精神では、一人で生きることはできず、だからこそ誰かを想うことには生きていた証としての意味があったのでしょう。

ーーーー。

ですが記憶は色褪せるものであり、人の心も変化するものです。ハルたちの記憶は失われ、そしてそれぞれの家族としてのつながりも変わってしまっていました。

「……世界の意志、か」

「それを否定できるほどの意志があれば、違う感じ方もできるのかもしれないけれどね」「コトセもきっと、そんなことをずっと繰り返す中で歪んでしまった」

「何回も、何百回も、人を諦めさせては消えていく様を見せられるのは、きっとつらかったでしょう」

――マヤ(本当の声)

本作で度々登場する“役目”という設定は、心の歪みを生み出すための仕掛けとしての側面が強いです。コトセたちが負った“役目”とは、ただ生きるためだけに背負わなければならなかったものでした。生きることで繰り返される孤独や苦しさ、寂しさは心に歪みを生み、感情が欠けてしまったり、大切だったはずの「生きた証」さえいつの間にか見失っていたのではないでしょうか。

コトセは大切だった家族を自ら離ればなれにさせてしまったことから悲しみが欠け、ユキナはショウや家族を失い続けたことから人を信じきれなくなり、ハルは主人公の記憶が薄れるごとに弱さを見せてしまうくらい、それは生きる強さの支えになっていました。またレンはショウが一番の大切で、ショウがいてくれることが一番の望みで、それだけレンにはショウが欠かせない存在でした。それぞれに失いたくないもの、欠けてほしくないものがあったのです。

しかしコトセたちもその世界で生きるために“役目”を負い、つらく苦しむ中で、いつしか歪んでしまい、誰かを想う感情が欠けてしまっていました。だからこそ欠けた心を取り戻す必要がありました。

ではハルたちは、欠けた心も、生きた証も取り戻すことはできたのでしょうか。

手が......心が、覚えてる

頑張ったね

約束......やっぱり守ってくれたんだね......

コトセは、“怖いときは抱きしめる”という約束。

ユキナは、“ずっと一緒のお守り”である約束の栞を。

ハルは、“ずっと一緒にいる” “困ったときは助けに来る”という2つの約束を。

それぞれの“約束”を心が覚えていて、その約束を果たすことで、ハルたちは失われたはずの気持ちを見つけ出していました。

この物語の“約束”とは、欠けた心や『生きた証』を忘れないためにありました。

生きた証とは忘れてしまっても、心が覚えているから。記憶がなくなっても、一緒に過ごして宿った想いは決してなくならない。必ず取り戻すことができることをハルたちが示していました。欠けて失ってばかりでしたが、それでも繋ぎとめるための方法はこの手の中にあったのです。

では生きた証は、どうしたら取り戻すことができるのでしょうか。ハルたちが出したその答えを最後、“誰も欠けることのない世界”にて。

誰も欠けることのない世界

ぼくは、意識が朦朧としている3人に必死で声を掛け続けていた。

身体に触れるだけで異常が分かるほどに熱くて。

タオルをいくら変えても変えても足りない。

ありったけのお金を掻き集めて医者に診せても。

結局、原因は分からずじまいで何も良くならなかった。「ちくしょう……!ちくしょう……!」

料理を覚えて、洗濯も掃除も覚えて。

仕事をすることを覚えて、医者を呼ぶことだって出来て。

……ぼくは、成長したと思っていたのに。

ショウに助けてもらえる前の、あの時と……。

あの時、ハルが倒れた時と何も変わってないじゃないか……!大事な家族が苦しんでるのに。

ショウにみんなを頼まれたのに。

みんなを守るって決めたのに。

ぼくはまた、何ひとつ守ることすら出来ていなかった。

――コトセ、ハル、ユキナ、アキト(みんなでたすけあって)

ショウがいなくなってからも、主人公とハルたちは何とか力を合わせて暮らしてきました。しかしハルたちは流行り病に倒れ、治す手段は全て断たれてしまいます。

出会ったばかりのハルを助けられず、そして生きていくための手段を身につけてもなお、ハルたちの2度目の命の危機に対して何もできることはありませんでした。主人公がハルたちに抱いていたのは、守ると決めたのに、何一つ守ることのできなかったという後悔でした。

「――おまえが、守るんだ」

「――命よりも、大事な家族を」

――??(命の奔流)

主人公はそんな強い後悔から、今度こそハルたちを命に代えてでも守ることを決意します。

そうして一度目の奇跡で、主人公は何よりも大切な“絆(=ハルたちの記憶)”と引き換えに、ハルたちを流行り病から助けることができます。

しかし何もかもを失ってでもいいとずっと行動し続けた主人公ですが、この一度目の奇跡を起こしたその時だけ、その内心が語られます。

あれだけ愛おしく感じた、ふたりの笑顔が。

あんなに一緒に過ごしたこの場所が、遠い。

ずっと見たかった、おねーちゃんとユキの元気な笑顔が。

こんなにも冷たく感じるなんて。

思ったことも、なかった。

ずっと見たかったみんなの、元気な笑顔が見れた。

ぼくはどうなってもいいからって……。

そう、願ったはずだろ……?――なのに。

どうしてこんなに、胸が痛いんだろう。胸に大きな穴が開いてしまったように。

心臓がズキズキと、死にそうなくらいに痛む。

――何よりも大事な、ぼくの家族たち。

きっとぼくは、守れた。

ここで過ごしたぼくの思い出も、約束も。

全てを失くして、みんなを助けることが出来たんだ。

――アキト(奇跡の代償)

主人公は自分の何もかもを犠牲にすることを決意していた一方で、そのことに対する気持ちの虚しさを感じていました。

「……“ぼく”は、もうこの世界にいないから」

「みんなとの約束を、守るために……」

「……母さんの名前、もらうね」

――ショウ(命の奔流)

そして約束を叶えるために再会を望んだ主人公。しかし主人公はもうハルたちの中で存在しない者となってしまっていていました。だから約束を叶えるためのそのせめてものつながりとして、母親の“ショウ”という名前を貰います。

恐らく名前を捨てたこのときからずっと、アキトとしての自分も捨ててしまったように感じます。

歯車として与えられた“役目”じゃなくて。

俺は俺自身の“役目”を、果たすために。「こんな悲しみだらけの、間違えた世界は……」

「もうこれで、終わりにしよう」

「俺が、最後の“役目”だ」

――ショウ(自身の役目を果たすために)

「……レン」

「最後まで、泣かせてごめんな……?」

「でも、もう泣くな……」

「それが、俺の最後の願いだから……」

「俺の“願い”……叶えてくれ……」

――ショウ(本当の願い)

そうしてハルたちの失くした気持ちを取り戻させ、レンをこの場所に留まらせることができた主人公。

最後に自分が犠牲になってみんなが助かることが自分の望みだと(=歯車でない自分自身の役目だと)思い込むようようになります。強い後悔と、ハルたちを助けたいという強い気持ちから、自分の本心にさえ気付けなくなっていました。

ハルたちに失ってしまった心を取り戻してほしいと願った主人公。しかし主人公もまた、本心を失っていました。

そんな欠けてしまった主人公に、今度は欠けた心を取り戻したことで、ハルたちが見つけ出した想いを主人公に伝えます。

「……待ってられなくてごめん」

「でも、やっぱり信じて待ってるだけなんてできないよ」コトセが、倒れそうな俺を支えてくれていた。

「また一人でカッコつけようとするなんてね」

「そんなの誰も望んでないって、何で分からないかな?」ユキナが、崩れそうな俺を抱きとめてくれていた。

「また置いていかれるなんて、絶対にいや」

「もう、わたしたちから家族を奪わないで」ハルが、消えそうな俺を呼び止めてくれていた。

「みんな……どうして、ここに……」

「そんなの、聞くまでもないことでしょ」

「大事な家族の、絆ってやつかな」

「アキちゃんが、わたしたちを想ってくれてるのと同じだよ」

「マヤの最後のページ、読んでくれるんでしょ」

「その約束を果たさないままいなくなるなんて、許さないわよ」

「色々と諦めていたあたしのこと焚きつけといて……」

「家族をまた信じさせといて嘘つくなんて、あたしだって許さないよ」

「ずっと待たせて、やっと戻ってきてくれたのに……」

「約束をまた破るなんてこと、絶対にさせてあげないんだから」

「私だって、ショウに笑っててほしいよ」

「あたしだって、ショウに幸せになって欲しい」

「だから、アキちゃんが犠牲になるなんてダメだよ」俺が消えることを許さないと。

ここにいて欲しいと。

みんなが口々にそう言ってくれる。

ーーハル、ユキナ、コトセ、レン

今までずっと助けてもらっていたハルたちが、今度は主人公を助けに来てくれます。一度失われても、絆は確かにそこにありました。

約束だって、絆だって、出会いだって。人の想いは、大切な誰かを想う気持ちそのものです。だからみんなが笑って、幸せでいるためには。犠牲になっては意味がなくなってしまいます。

「みんな、ショウがいなくなったら、幸せになんてなれないんだよ?」

「自分が助かったって、大事な人が犠牲になったら……」

「そんなのじゃ意味ないって、ショウだって分かってるんでしょ?」

「ねぇ。ショウの、おねがいは?」

「カッコわるくても、わがままでもいいよ」

「わがままに、誰もがしあわせな世界をのぞんだんでしょ?」

「だったら最後までわがままを言おうよ」

「そのおねがい、かなえよう?」「ひとりじゃなくて、みんなでねがえばきっと届くよ」

「ほんとはみんな、しあわせになっていいんだよ」

ーーレン

そう。『生きた証』とは。何一つ心が欠けてはならなかったように、誰かが一人でも欠けてはいけなかった。だから誰かが犠牲になってはいけなかったのです。

どんなにかっこわくるくても、わがままでも最後まで幸せを願い続けること。大切なみんなが幸せであれるようにと、みんなが願い続けたそれこそが『 生きた証』。

誰かを想う心で人は満たされるから、もう誰かが欠けることのない世界をーー。

ーーハルたちが欠けた心を取り戻すことの大切さを知ったからこその、生きた証を得るためには?への答えです。

初めてぬくもりを知ったその手から。もう一度そのぬくもりを取り戻して、始まりはこれからの未来へと続いていくーー。

「約束……やっぱり守ってくれたんだね……?」

あの時と同じように。

その手を伸ばしてくれる。

暖かい、家族の手。

名前が無かった頃から一緒だった、小さな手。

あの頃と変わらない、優しい声を。

ゆっくりと微笑ませながら。

優しく、小さな声で囁く。

「今度こそ、おかえりなさい」

ーーー枯れない花と終わらない世界で。これは寄り添いあう誰かの幸せを想い、一緒にいたいと願い続けた物語。

・感想

考察はここまでで終わりです。ここまで読んでくださったのでしたらありがとうございます。

こういった作品の感動は理屈ではないので、こうした形でまとめたことに特に価値は感じていないのですが、最低限のシナリオの流れは理解できるものになったとは思うので書いてみても良かったのかなと。

とりあえず物語の時系列は書いているのですが、本来入れる予定が無かったのを突貫工事で入れることにしてしまったので間違いも多いと思います。申し訳ありません。そこについて真剣に時間をかけて解釈したわけではないので、他の方と解釈が違うかもしれないので、過信はしないで参考程度にしてもらえたら幸いです。

この作品をプレイして真っ先に思ったことは、人は何らかの欠落を抱えて生きていて、だからこそ本作品の価値があったのかなと思ったことでした。

その欠落としての“欠けた感情”という設定は、どこかにありそうな設定だとは感じましたが、ここまで全面に押し出した作品は今まで知らなかったのでそこが個人的に一番印象に残りました。シナリオを尖らせるに挑戦した、とても意欲的な作品だったと感じました。

コトセちゃんは一番上のお姉ちゃんという立場からハルたちを支えようとし続けていましたが、本当は支えられるほど強くはなかったり。

ユキナちゃんは信じたくても信じられず、楽しいという気持ちがもう思い出せないことを心配させないために楽しそうに笑っていました。しかし何もできないままハルたちと離れてしまい、ずっと信じられないと言っていたユキナちゃんですが、本当は信じることを諦めきれずに

、ハルたちのことを大切に思っていたり。

ハルはひとりは寂しいからただ一緒にいたいと思い、そして叶わない約束をずっと手放せずに生きてきました。

そしてレンちゃんは、ずっと秘めていた想いを消えてしまう最後でしか打ち明けられず、そしてその想いは恋とさえ呼べない曖昧なものでありながら、レンちゃんにとっては何よりも大きなものとなっていました。

この物語は繰り返される運命の中で何もかもを失い続けたコトセとユキナ、失い続けても大切なものだけは失わなかったハルとレンという、大きく2つの在り方が示されていた物語でもあったのかな、と思います。

みんな不器用で、そしてどこか欠けていて、それでもひたむきに、ただまっすぐに生きたハルたちを本当に愛おしく思えました。

こうしたハルたちの想いや在り方は、この物語で私が一番惹かれたところでした。

そして、フルプライス作品でも心理描写が急だと感じる作品もある中で、本作はミドルプライス作品でありながら一切そう感じなかったのは、何気に凄いことだったのかなと思いました。レンちゃんだけちょっと急だとは思いましたが、そこはハルたちのように幼少を過ごさなかった分を世界の奔流のところで過ごしたということで。

設定が破綻しているという感想は多く見かける気はします。ですが個人的には設定を凝ったものにするよりも、一人一人の心理描写ですとか、登場人物たちの関係性と心の動きにこそ「読解」という読み物としての価値があると思います。そのため設定の巧拙さよりも、このことを大切にしたほうが読み物である作品としては正解だったのかなと思っています。

心に残る言葉ですとか、魂に響くメッセージが存在した方が、読み物としての価値は高いかと思います。そういった観点では、本作はそれらを緻密かつ丁寧に描いた理想のような作品だったと感じました。

では以下からは各ヒロインの感想を。

・コトセ

長女役。失った感情は“悲しみ”。ショウが去り主人公は記憶から消え去ったときに、ハルたちの姉として支えようとした子。でもかつては心を閉ざしていたことからも、本当はそんな強い子ではなくて、その弱さからみんなを離ればなれにさせた後ろめたさを持っていた子だと思いましたね。

シナリオについては最初の部分にあたりますが、“欠けた感情”という設定が出されたときはとにかく魅力的だと感じました。そしてラストは欠けた感情に対して、欠けた物語が遺されるというのもすごく印象的でしたね。

なのであの遺されたラストシーンには何が入れられるのかな〜とすごく気になっていたのですが、エピローグでは『花びらの雨の後には、空に虹が架かる。』でしたね。

曖昧な表現は私苦手なのでこの終わりは少し私には微妙だと感じてしまったのですが、悲しみを知れたから、幸せも知ることができた。くらいの意味なのかな〜と思います。

でもここで、『感謝』の花言葉を持つ花の栞を挟んでパタンと物語を閉じたのなら、ちょっと面白いかもと思ってしまいました。

・ユキナ

三女役。欠けた感情は“楽しさ”。人を信じられないから人懐こい笑顔で過ごす、楽しいと思えないから楽しそうな様子を演じる。そんなあらゆる矛盾の中を生きていた子だと思いました。

その矛盾の1つの例として、ユキナちゃんが最初に言っていた「ひとりでいるのは寂しいけど、だからこそひとりでいる」という言葉がありました。

アキトはこのことを終始理解できていないようでしたが、何度も別れを経験してきたユキナちゃんにとって真に寂しかったことは、誰かを信じたくても裏切られてしまうことだったのだと思います。

そして「誰も信じなければ裏切られない」から、寂しさを忘れるためにユキナちゃんは孤独な生き方を肯定していたのだと思います。

誰も信じられないから、誰にも優しくできなかったユキナちゃんでしたが、そんなユキナちゃんが言った次の言葉も深いなと思うところがありました。

「アキは、おひとよしなんだね」

「へいわだねー、すごくいいことだよ」

「こんなてーへんのせいかつ、そんなにかわいそう?」咎めるような、怒ってるような。

でも笑顔を張りつかせたまま、目を細めていた。「ウチも、びんぼーだよ」

「ちがうの。ほんとうのびんぼーは、人にやさしくなんてできないの」

――ユキナ、アキト(誰も信じなければ)

本当の貧乏とは“心の貧しさ”であると語るユキナちゃん。たくさんの“嘘”を生きた彼女だったからこその言葉だったと思います。小さな女の子がこれを言うのはいくらなんでも悟りすぎでしょうと思いました。

そんなユキナちゃんのシナリオですが、これも本当に面白かったです。にしし〜♪とかわいくて楽しそうな子というのが第一印象だっただけに、それが全て“嘘”だったということが明かされたときはすごく驚きましたね。彼女の気持ちは全て作り上げられた“嘘”であり、本当の気持ちなどない心の壊れた子として描かれます。そんな彼女に対して主人公も“嘘”のショウとして接して、そんな嘘だらけのまま進んでいくシナリオは強烈なまでに印象深くありました。ですが主人公がユキナちゃんを想う気持ちも、ユキナちゃんがハルたちを想う気持ちも嘘はなく、そこが嘘だらけの二人の接点となっていたシナリオでした。

そうした“嘘”だらけの中でたった一つの本当の気持ちがあったから、それが彼女の一番の苦悩でありたった一つの希望であったのかなと。そんなたくさんの嘘を演じて作り上げる中で心は壊れてしまった彼女だったから、最後に『信じる』と言えたのは何よりも重みのある言葉だったかと思います。

彼女は幼少から今まで、さらにヒロイン全員が駆けつけるラストまでずっとこの『信じる』という言葉を一貫して扱い続けたのは彼女だけですから、そういう意味でも彼女にとってこの言葉がどれだけ大切であったかが窺えました。

あと最後の栞はあれは卑怯でした。ショウのCGは手元が小さく見えにくいだけに、真相を知らされて彼女がずっと栞を握っていたということに驚いたのと、ショウもまたユキナちゃんたちを悲しませないために“嘘”をついていたことで、そんな彼女を想いユキナちゃんがようやく本心から感謝の言葉を伝えるところは感動で涙が止まらなかったです。

“繰り返される中で歪んでしまった”というのはマヤが言っていたことですが、このテーマは家族(ショウ、ハルたち、アカリさんの娘)を失い続け、信じることを恐れているのに諦めきれていないユキナちゃんが最もよく表していたと思いますので、とても心に残った子です。

・ハル

次女役。消えてしまった感情は“好き”。主人公に生きることを教え、その手で生きるあたたかさを与えてくれた子。彼女の“ふたりでいっしょだよ”という想いは世界よりも重く、だからその素朴な性格と言葉とは裏腹に、特別なあたたかみを持っていたのかなと思います。

しかしそんな重みを持った彼女の“約束”は相手すらも憶えていない、今にも消えそうな儚いものが彼女の生きることの全てであり支えであったので、それが彼女の寂しさや儚さを醸し出していたように思いました。

シナリオですがとにかく泣きましたよね。のほほんとした出会いから始まるのにこの子は何度も病気になったり、それでもずっと一緒にいようとしたりで切実でしたね。その切実さから日記を大事にするところですとか、記憶を失くしても日記を読み返して主人公を作り上げていたところで、何で主人公のことや“約束”を憶えていたかという事実は驚いたと共に涙が止まらなかったですね。

(この記事では一切拾い上げていないのですが)特にハルが日記をひとつひとつ読み返すところは本作の最も感動ポイントだったかなと思います。あの思い出1つ1つをハルが楽しそうに、そして悲しそうに読み返す様子はすごく痛々しくてかなり泣かされてしまいました。

そして考察パートではうまくまとめきれなかったので補足ですが、ハルが羽を渡せない理由は「思い出や約束が大切だった」と書いたのですが、実際はもう少し複雑で、より根源的な部分として次のようなハルの信念がありました。

「そんなにぼろぼろになってでも......」

「......まだ、こんな日が続けば良いって思うのか?」「はい」

「もう自分が限界だって、気付いているのにか?」

「はい」

ーーハル、ショウ(記憶にないはずの名前)

「違う......違うよ......!わたしは、“未来”なんて......!」

「ようやく会えた、アキちゃんの犠牲の上に立つ未来なんて......望んでないんだよ......!」

「ただ、一緒に......!もっと一緒にいたいって......!」〜中略〜

「止めて......!おねがい、おねがいだから......」

「ようやく会えたのに......!わたしは、今のままでいいから......!」

「少しの間だけでも、アキちゃんと一緒にいられるならそれでいいの......!」

ーーハル(同じように笑って)

ハルが最も特徴的なのは、流行り病に罹ったときでも、未来を生きたいと願うより今を一緒にいたいと言っていたり、役目で苦しいはずの今のままでもいいと言っているように、ハルは未来よりも“今”を大切にしている部分があるように思います。

それが叶わない約束を抱いたまま生きるだったり、消えてしまう運命だったとしても今だけを一緒にいたいというふうに繋がっていくのも、羽を渡せない理由だったのでしょう。

さて、本作では運命に抗うということは、未来を求めることとしているように思います。

そんな中でハルは、コトセちゃんやユキナちゃんと違い、犠牲になる運命を受け入れていることをOP前で言っていました。それとハルはずっと“今”を生きる時間を一番に大切にしていました。ハルの考え方はコトセたちとの考え方と対比になっているように感じ、その特異さもハルの魅力的なところなのかなとも思いました。

ただ今を一緒にいたいと願ったハルの生き方は、それはそれで最もひたむきな子のようにも私には映りました。

・レン

ーーごめんね。

わたし、ショウにひとつだけ

言ってなかったことがあるんだ。

わたしは世界の意志の中で、

ショウのお願いをかなえるために

生まれた存在だから。

最初からずっと、

ショウのこと信じてたんだ。

わたしは、ショウのことを

信じるために生まれたんだよ。

『レン』っていう名前、

付けてくれて、ありがとう。

ーーレン(エンディングテーマ【虹色の世界】)

月虹花であり、世界そのものであり、そして神様だった存在。

だけど本当は、最初からショウのことを信じていて、ずっと好きだった人間の少女。

この子は一言で言ってしまうと、神様どころか天使でした。かわいすぎ。最初から今までずっと信じ続けていたことをここまでずっと胸に秘めていたなんて、そこが本当にどこまでも愛おしい子だったなあと思いました。

信じるために生まれたなんて愛の告白みたいな感じで何と言いますか...レンちゃんの純粋な好意がとにかく眩しかったです。

そんな二人の関係は、家族でもなければ親子でもない。恋人でもなければ友達でもない。単に一緒に出会い、一緒に旅をしただけの仲でした。しかしレンちゃんにとっては何よりも特別で、誰よりも好きだったーーただ愛情そのものがあったのかなって思います。

印象的だったのはやはり、ショウと一緒に逝けるのならさびしくないよって言っていたレンちゃんのとても一途な好意ですね。単に一緒に旅をしてきた仲とは言え、ここまで言ってくれるのはそれだけショウと一緒にいられることが好きだったんだなあと思いました。

(ある意味ショウとレンはこのままの関係で、二人だけの旅を続けていくっていうのも、レンにとっては楽しそうだなとは思いました)

ショウはただハルたちを助けたいという役目にだけまっすぐで、レンちゃんはただそれを助けるだけで、振り向いてもらえるとも報われるとも限らないはず。でもショウのそんなところが好きだと言うレンちゃんもまた、ショウと同じくらいまっすぐで一途だなって思いました。

それと『レン』という名前を付けてもらえた場面ってどんな感じだっけ?と思って見返してみたのですが、特別な会話があったわけでもなく、何てことのない一場面でしかないのですよね。

レンちゃんはもしかしたら、他にも何気ない場面で(例えば初めて街を訪れて、ショウと一緒に果物を全部売ったときとか?)、ショウと一緒にいられる幸せを噛み締めていたのかもしれませんね。

レンちゃんはきっと、自分を一人の人間らしく特別に接してもらえるための名前を付けてくれたこと、一人の人間として一緒にいてくれたことは、きっと嬉しかったのだと思います。

・マヤ

「さっき言ってた作風ってのは......」

「つまり、また悲恋物ってことか?」

「ええ、そう。私にはそれしか書けないし」「大丈夫なのか、“いつも通り”のお話で」

確かにマヤは才のある作家だと思う。

でも今必要なのは、コトセの失った感情を揺さぶる物語。

言ってしまえば“世界の理に背くほどの物語”だ。

それが“いつも通り”で届くのか。

俺の思考を見透かしたように、マヤが目を細める。「作家として、今しか書けない一世一代の作品にしてみせるわ」

「言ったでしょう?わたしはコトセのために、できる限りのことをするって」

――マヤ(命を込めた覚悟)

サブキャラクターでは一番印象的なでした。こういった書き手のキャラを登場させるときは、ライターの考えそのものの鏡像となることもあるわけですから、やっぱり注目しちゃいます。その上であそこまでの情熱が反映されていたわけですので、すごいなあと思いました。マヤさんと本作のライター様には敬意を称します。

でもそれを除いても、作家としての彼女の情熱にはやはり惹かれました。友達のために一世一代の作品にする、生きた証を残せたと、その一言一言が命や魂そのものの力強さを感じました。儚い印象を感じさせるヒロインたちの中で、作家としても人としても、ただ唯一力強さを感じさせられました。

どんなに重くとも紙は紙でしかないとマヤは語っています。しかしそこに描かれた物語の重みは、生きた証だったとマヤは微笑みながらそう言います。

人の想いや心がどれだけ重いものなのか、このマヤさんの何気ない一言には込められていました。そのことが伝わってくるこのマヤさんの言葉の流れは、すごく心に残っています。

私は消えても、この物語は残るーー。

誰かに届けたい物語があって、それがたった一人にでも届いたのなら。その物語は決して消えることはなく、永遠となるのだろう。

物語は供与者の播いた種であり、受容者はその花を咲かせ、永遠に咲く花を作り出していく存在なのでしょう。

そしてマヤの物語は確かに、コトセに届いたのだーー。

人に想いが伝わること、その想いが誰かの中で生き続けること。それがそれぞれの人たちの『生きた証』だったのかもしれません。

そんなマヤさんが贈ったのはラストが“欠けた”物語でしたが、それを“何一つ欠けたもののない”完成品と言い切ったところはやはり良かったです。

『生きた証』とは何かということの他にも、「作品や物語とは?」という考え方も知ることができました。

最後におまけですが、入れる場所が特に見つからずそのまま不採用になった没ネタにはこんなのもありました。

「……どうして、みんなわらえるの?」

「こんなの、へんだよね……?やっぱり、おかしいよね……?」「ああ、おかしいな」

「……でも」

「“生きる”ってのは、こういうことなんじゃないか?」

「……“生きる”って、いうこと」その意味を飲み込むように、小さく繰り返す。

それぞれが、それぞれであるための形でいること。

それが、マヤ自身が望んだこと。「人は、そんなに弱くないってことだ」

「……そっか」

――レン、ショウ(生きた証)

ここはどの場面だったかというと、マヤさんが最後を迎える前に、コトセたちがファミーユで最後に色々なものを手渡す場面です。そこでハルたちはその重さを感じつつも、笑顔であろうとしていました。

みんなどこかが欠けていて、でもその欠けたものを抱きながらいるということもまた、“生きる”ということなのかもしれません。それぞれが欠けているおかしさを抱えつつも、前向きであろうとしてことは、決して弱さではないのだと思います。

それもまた、人が誰かを想うということなのでしょうから。

でもそれでも、コトセ、ユキナ、ハル、レンがそうしていったように、欠けたものが見つけられる生き方もあってもいいのかなと思いました。